世界的にVRの活用法はまだまだ少なく、参考にする事例も多くありません。

先端的なVRの取組みはありますが、一般の方を対象にした活用法はより少なくなります。

ここでは当社や協力企業様によって、約4年の間に行ってきたイベント等の経験をもとに、ちょっとしたコツを紹介します。

世界的にVRの活用法はまだまだ少なく、参考にする事例も多くありません。

先端的なVRの取組みはありますが、一般の方を対象にした活用法はより少なくなります。

ここでは当社や協力企業様によって、約4年の間に行ってきたイベント等の経験をもとに、ちょっとしたコツを紹介します。

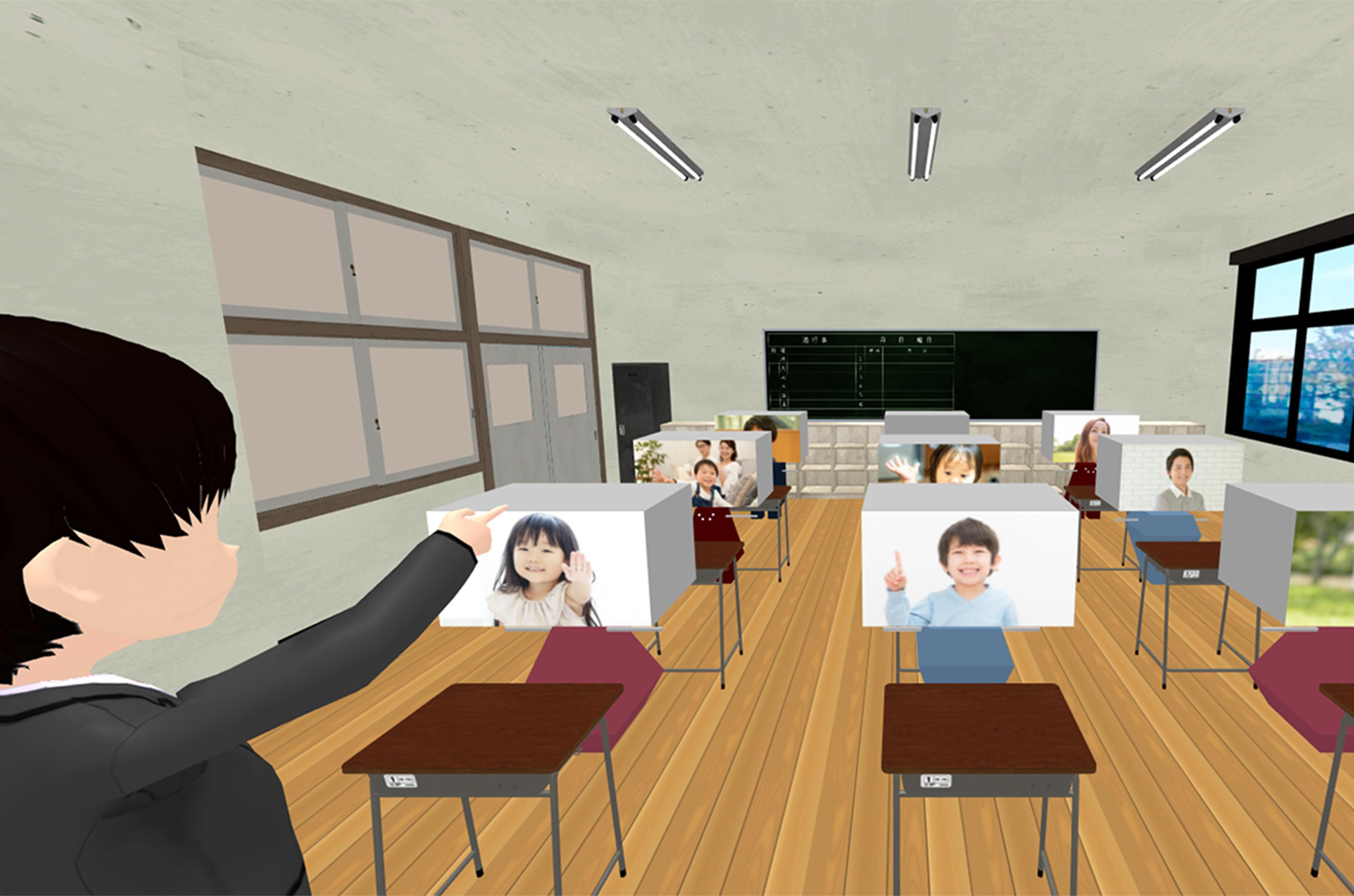

当社で一番最初に行ったのが、VRの授業です。

最初に開発したのは、VRでもゲーム性のあるハイスペックなVRコンテンツでした。

多くの研究等で「VRで体験する」ことの意義や記憶定着率等の評価もありましたが、実際に授業に使ってみると"テクノロジー"としては完成しているにも関わらず、先生がそれらを使いこなすことができませんでした。

先生たちは、恐る恐るVR機を扱うところから始まるので、授業の進め方にも問題がたくさん見つかり、実際に1つの授業を終わらせるのに通常以上の時間を必要としました。

また、授業を数回行うとすぐに飽きてしまう問題点も見つかりました。

このような問題点を考慮した開発・改良を行うことで、現在のユーザー目線で考えることができる「VRschool」へと成長を遂げることが出来たのです。

以下にVRschoolの活用法や使用例をまとめました。

VRの授業でできることは、すべての機能で使用可能です。

是非、VR授業を一読された後、各機能の活用例もご参考にしてください。

2020年にコロナウイルスの影響により、多くの学校でオンライン学習が採用されました。

いままでは黒板に記載することで授業のリズムを掴みながら進めていた授業が、オンラインになることで事前に資料を作成するなど、先生の負担が増えました。

そこで当社では、いままでの授業スタイルを崩さす授業が行えるよう「ペンで黒板に直接書き込み」ができ、いままでの先生の「授業スタイルを崩さない」ことを中心に、直感的に操作ができる配信システムを構築しました。

これによりオンライン授業での先生の負担が減り、先生方が実際の授業のようにテンポよく楽しい授業を行えるようになりました。

これまで通りの授業を行えるのはもちろんのこと、VRschoolでは事前に作成した資料を黒板に投影できるので、まるでプロジェクターのように全員が同じものを見て授業を進めることが出来ます。

生徒さん全員分の資料を用意する必要がなくなるので、先生の手間もコストも大幅な削減を見込めます。

もちろん資料の上に直接書き込みもできるので、今まで以上に説明がスムーズに進むことは間違いありません。

生徒さんによってパソコン等のスキルにはバラつきがあります。

実際に授業をする際、1人1人のフォローを行うのは先生です。

当社サービスは「VR」という名称がついていますが、VR機材が無い生徒さんでもスマホやパソコンで授業を受けることができます。

また、先生から送られてきたURLをクリックするだけで、VR体験ができる部屋へといくことができます。

これにより先生も「このURLをクリックしてね」という対応だけで良くなり、負担が減りました。

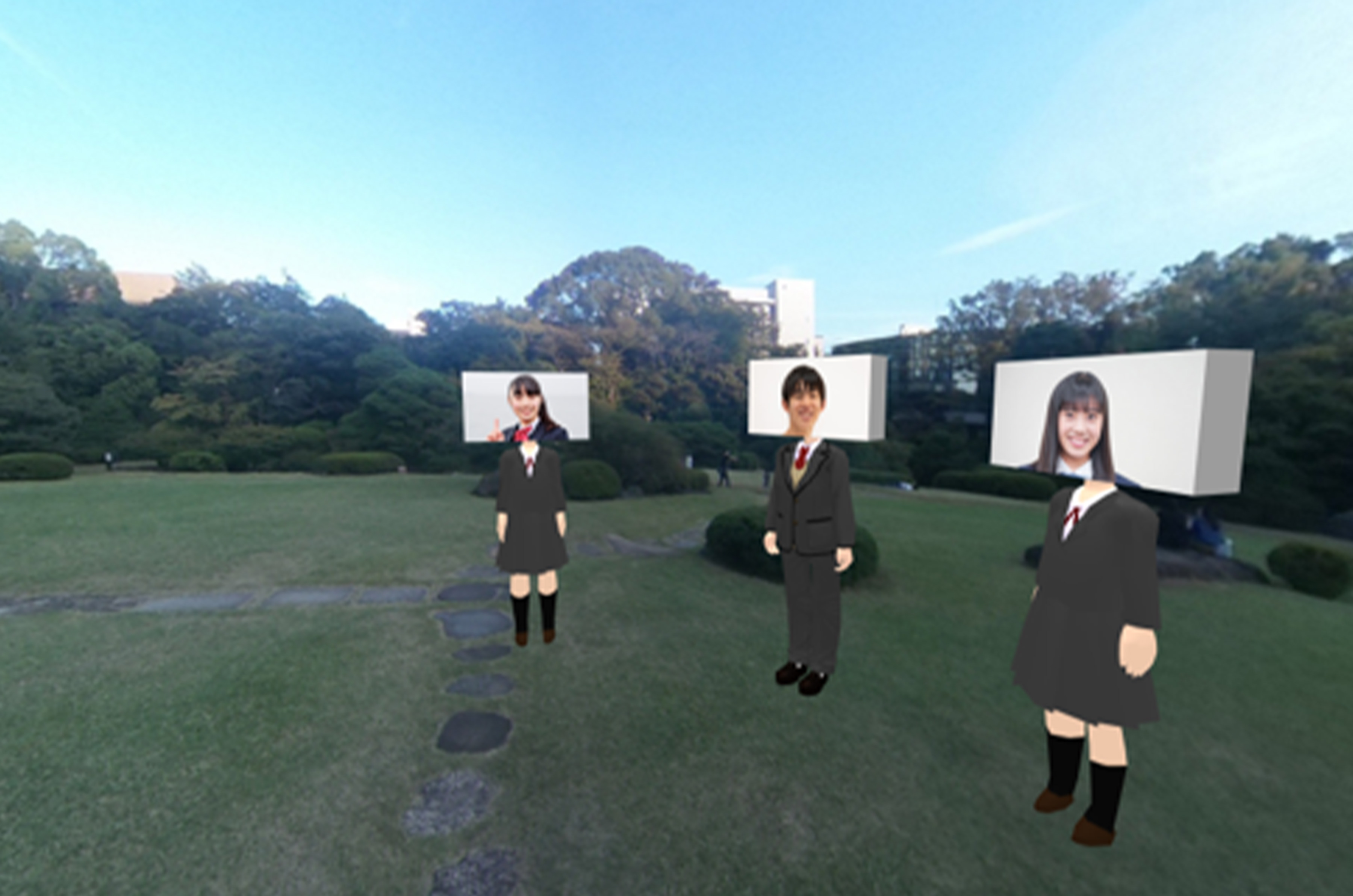

360°の機能を使えば、教室や屋外に自由に出入りできます。

この機能を使うことで、楽しい体験型学習を実現できます。

また、360°機能を用いた学習法により「深い理解度」と「応用力の向上」を見込めます。

これにより、2020年からの新教育指導要領にある主体的・対話的で深い学び(アクティブラーニング) が期待している知識だけでなく、思考力だけでもなく、「知識を活用して自分の頭で考えて解決できる力」を育む教育が可能となります。

当社のVRを使用して喜ばれたもう1つのポイントは、実際にやったVR授業をそのまま録画保存している点です。

従来の動画とは違い、360°の状態で録画されるので、授業の復讐はもちろん、1度目に見たポイントとは別の場所を見直すことも可能です。

「また、録画した授業は学校のHP等にもリンクすることができるので、当日に参加できなかった生徒さんの救済にも役立ちます。

文系の授業では、その物語の内容や歴史の主人公の気持ちに入り込み、深い共感体験を得ること ができます。

また、英会話などでは、その英会話のシーンを再現して練習を行うことで、臨場感ある体験ができます。

理系の授業では、平面の教材で学ぶだけでなくビ、ジュアルで立体的な教材で学ぶことができます。

また、座学授業で得た知識を、色々なシチュエーションで試し応用力を上げることができます。

多くの実験や問いは主体的に学ぶアクティブラーニングと同等の効果があり、記憶定着率が高くなります。

2020年4月、1人の高校生から連絡が入りました。

コロナウイルスの影響で吹奏楽のコンクール等が中止になり、VRでなんとかイベント実施をできないかという相談でした。

この他にも沢山の項目があったのですが、どれもコロナ禍で影響を受けた人々がオンラインで叶えたいものでした。

VRの開発側から言うと「もうVRでなは無いな」と思いながらも、コロナウイルスで困っている人の為に何かできないか、と実現したのがこのVRシアターです。

リアルなイベントができなくなり、オンライン上で行う企業様や芸能関係様が増えている中、当社のVRschoolを使用してイベント配信を行ってくださった方から貴重な意見をいただきました。

その方は、イベントが出来ないことでファンとの間に「距離」が空いてしまうことを恐れていました。

YoutubeやWeb会議システム等でイベントを行うものの、基本的に一方的な配信しかできず、ファンの顔が見れないことに不安を感じたそうです。

コメント等は流れてくるものの、やはり表情が見えない分不安は大きくなるようでした。

また、VRでのイベント開催も検討したそうですが、VRとは基本的にバーチャル世界での配信なので「生の自分が直接出れない」ということで断念されたようでした。

当社のVRschoolは「VRとして使用する」こともできますが、「VRとして使用しない」こともできます。

従来のVRのようにアバターをしたイベント開催はもちろんのこと、ビデオ通話のようにリアルな自分が出演することも可能です。

結果、VRで自分が出演でき、ファンの表情や声をダイレクトに感じることが出来る当社にご相談いただける運びとなりました。

シアターが誕生するきっかけとなった高校生の声と、意見が一致した瞬間でした。

VRシアターデモはこちら (十字キーで施設内を動くことが可能)

VRシアターのデモ画面はご覧いただけたでしょうか?

イベントを行う際は、こちらの会場で開催致します。

ご自身のイベントのイメージを想像してみてください。

イベントの際には、ファンや参加者がアバターとして参加し、1人1人見ることができ、一緒に手を上げて歌うことができます。

主催者が承認すれば、双方向に会話することも可能です。

本企画は、塾の生徒さん向けに開始した企画です。

世の中の多くの子供たちが、「いま勉強している事が将来役に立つのか?」という疑問を持っています。

そこで、現役で活動している各職業のプロの方から直接話を聞くことにより、今までの勉強がどのように使われているのかを学びます。

また、実際に大人たちが挑戦している姿を見て、自らの勉学にも集中し、やる気を出してくれます。

運営本部としては、下記の3つを生徒さんたちに提供したいと思っています。

企業様には「顧客のファン化」のツールとしてや、いままで行っていた「工場見学等の代わり」にVR職業体験を使用されています。

企業の担当者様はVRに詳しくないことがほとんどなので、最初は不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

しかし、VRschoolに必要なものは3つだけです。

運営本部としては、下記の3つを生徒さんたちに提供したいと思っています。

企業様にはこの3つがあるだけで、VR職業体験ができる手軽さを気に入っていただいております。

VR職業体験は「子供向けに楽しいエンターテイメント」を届けることができるので、生徒さんが友達を連れてきてくれる口コミ効果や取材効果も期待できます。

コロナウイルスの影響を受け、学校案内やオープンキャンパスをオンラインで企画されている学校様が増えています。

その中で担当者様の悩みをお伺いしたところ、下記の2点の問題が浮き彫りとなりました。

当社のVRschoolは「VR」とは言えデバイスを選ばず使用できる手軽さと、生徒さんはURLから簡単に参加できるので、実現性があると判断していただき導入に至りました。

また、360°好きな場所を見せることができるので、生徒さんたちの反応を運営本部が感じることもできる点にも評価をいただきました。

バーチャルではありますが、一緒に同じ場所を体験し、一緒に驚いたり楽しんだりすることで、一緒にいる感覚になり親近感を持ってもらうことができます。

今後、多くの学校様でもオンライン化が進んでいくはずです。

VRイベントを行っている当社のシステムだからこそ、今までは実地でやるしか方法がなかった「オープンキャンパス」でもエンターテイメント化しやすかったのだと思っています。

オンラインをご希望される生徒さんには、開始する時間をお知らせして“リアルタイム”に会話や学校案内が可能です。

1部屋に複数人入れるので、様々な地方の方に同時に学校案内を行うことも可能です。

VRを使ったオープンキャンパスは、主にオンラインで使用されることが多いですが、その場で行う学校案内や合同説明会でも効果を発揮します。

合同学校説明会などで紙の資料だけでなく、VRを使いながら現場にいる生徒さんのご希望する場所をすぐに見せてあげることができます。

また、最新機器を利用することで学校のイメージUP効果もあります。

学校案内を希望される生徒さんには、「部活をやりたい」「研究をやりたい」等、多種多様なニーズがあります。

そこで、在学中の学生さんが自由に学校案内を行う、又は進路相談ができる企画も好評です。

先輩の所属する部室や教室などを見ると、具体的に学生生活をイメージすることができるので、新しいオープンキャンパスの形になります。

VR同窓会は、ある大学様からの相談で始まりました。

年々少子化で生徒も減少し、新たな収益の確保として多くの学校でも行われている寄付金集めも、思ったように集まっていない現状とのことでした。

そこで、当社は「オンラインで同窓会ができる」VRイベントを企画しました。

同じVR空間を共有し、360°の画像で今の学校や地元の商店街の様子などを配信し、みんなで通っていた懐かしい風景を見ながら楽しみました。

事前に商店街や学校の記念品や食べ物を送ることで、視覚だけでなく味覚や嗅覚でも懐かしい学生時代を再現しました。

このVR同窓会は会費制になっており、会費には上記の飲食代だけでなく、一部は学校へ寄付されるように設計にしました。

どの学校様も毎年多くの卒業生を送り出している事と存じますが、卒業後は全国にバラバラになってしまいます。

本企画では、それらの生徒さんに卒業後にも楽しく母校を思い出していただき、応援してもらえるものとなっています。

寄付を集めるためのイベントという側面だけでなく、卒業生のメール等の電子連絡先を常に獲得できるという利点もあります。

バーチャルではありますが、一緒に同じ場所を体験し、一緒に驚いたり楽しんだりすることで、一緒にいる感覚になり親近感を持ってもらうことができます。

今後、多くの学校様でもオンライン化が進んでいくはずです。

VRイベントを行っている当社のシステムだからこそ、今までは実地でやるしか方法がなかった「オープンキャンパス」でもエンターテイメント化しやすかったのだと思っています。

一見するとオンライン飲み会と同様の企画に見えますが、母校を助け、お互いを懐かしみあえるとても素晴らしい企画です。